Nachfolgend sind alle veröffentlichten "Berichte des Monats" aufgelistet. Klicke auf die jeweiligen Artikel, um diese zu lesen.

Dezember 2017 - Jenseits des Tweed

Jenseits des Tweed

Schottische Reisebilder von Hof Schauspieler a. D. Richard Richter, Dessau

Es gibt Länder, mit denen wir schon aus frühen Kinderjahren rein gefühlsmässig verbunden sind. Die Phantasie ist die Brücke, über welche sich diese Beziehungen entspinnen. Aus Jugendschriften gräbt sich eine einprägsame Handlung und ihr Schauplatz in das weiche Kindergemüt und wirkt dort nach, vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn nicht „Erfahrung“ das schöne Bild zerstört. In reiferer Jugend ist es dann die Dichtung, welche oft allen Sehnsüchten in die Ferne ein Ziel gibt, und wenn sich endlich eine so schöne Möglichkeit der Erfüllung bietet, wie sie der Motorfahrer besitzt, so wird vor allem dies Land der Jugendträume aufgesucht. Schottland gehört zu diesen Ländern. Wer hätte nicht wenigstens einen Roman von W. Scott gelesen und einen tiefen Eindruck von des Dichters Land und Landsgenossen empfangen? Einen Eindruck, stark genug, gerade Schottland zum Gegenstand seiner Wanderträume zu machen. Heute ist es dem Automobilisten und Motorradfahrer ein Leichtes, dies Land selbst aufzusuchen, selbst zu schauen und zu prüfen, ob Phantasie und Wirklichkeit nicht zu sehr auseinanderstreben. Zwar die alten Burgen und trutzigen Türme sind meist dahin; nur kärgliche Trümmer zeugen von einstiger Kraft und Stärke. In den Tälern, auf den Bergen begegnet man nur selten mehr Menschen in der alten Landestracht, in Kilt, Jacke, Plaid und Mütze, aus deren Farben man des Trägers Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Clan erkannte. Friedlich, ohne Waffen gehen sie harter Arbeit nach, aber es sind doch die Menschen vom alten Schlag, und herrlich, wie am ersten Tag, ist das Land in seiner Eigenart und Schönheit. Das Land und der Motorsport. Hoch im Norden Europas steigt Schottland aus den Meeresfluten zu grandioser, wildromantischer Schönheit empor. Rest einer Gebirgsbrücke, die sich im Nordwesten des Kontinents von Frankreich nach Norwegen zog, bis der Atlantik sie zerbrach und als Nord- und Ostsee tief ins Land drang. Damit ist der Charakter des Landes gegeben. Meer und Gebirge bestimmen ihn. Zahlreiche Fjorde schneiden tief ins Innere und teilen es in drei Hauptteile, die alle drei ihre besonderen und starken Reize besitzen, wenn auch der mittlere, das Hochland, von jeher als der schönste galt. Gute, zum Teil ausgezeichnete Strassen durchziehen das ganze Land, im Norden freilich weniger zahlreich als in Mitte und Süden. So ist es kein Wunder, dass im Hochsommer, wenn auf das sonst wechselvolle Wetter einiger Verlass ist, unzählige Motorfahrer nach Schottland und vor allem ins Hochland ziehen, so viele, dass die wenigen Hotels dem Ansturm nicht genügen können. Die grossen Herren, denen gerade in den schönsten Regionen Grund und Boden gehört, konnten es sich leisten, den Ackerbau in mancher Gegend brachzulegen. Sie kauften alle Gehöfte auf und liessen sie verfallen, um den Wildstand nicht zu stören. Sie haben es wohl auch verhindert, dass Hotels in grösserer Zahl gebaut wurden, nachdem sie auch aus den vorhandenen fette Dividenden ziehen. Und aller Strassen Krone ist oder wird vielmehr die Great North Road, die Edinburgh mit der alten Königsstadt Inverness verbindet. Noch befindet sie sich im Umbau. Auf uraltem Untergrund wird sie verbreitert und verbessert und wird nach ihrer schon im nächsten Jahre zu erwartenden Vollendung zu den schönsten Strassen Europas zählen, zumal sie auf lange Strecken durch wundervolle Gebirgsgegenden führt. Das Hochland. „Mein Herz ist im Hochland.“ Auch meines! Und jedes Menschen, der die Highlands je gesehen hat. Zwischen dem kaledonischen Kanal und einer Linie, die Glasgow mit Edinburgh verbindet, nimmt es fast die ganze Breite des Landes ein. Nur im Osten flacht es sich in grünen Hügeln und weiten Mooren zur Küste herab. Die höchsten Gipfel sind kaum mehr als 1000 Meter hoch und erwecken doch die Vorstellung des Hochgebirges. Die grosse geographische Breite bewirkt das. Die Vegetation gleicht der der Alpen in 2000 Meter Höhe. Zu lange brauen dichte Nebel in den Tälern, brausen wilde Stürme um die Gipfel, als dass sich der Pflanzenwuchs üppiger entfalten könnte. So entsteht der schaurig-düstere Eindruck des Passes von Glencoe, den die Erinnerung an eine schwere Bluttat, die verräterische Hinmetzelung eines ganzen Stammes am Ende des 17. Jahrhunderts, noch vertieft. Auch die Grampian Mountains sind in ihrer grossartigen Oede der gegebene Schauplatz für Hexenglauben und Spukgeschichten. Man kann es begreifen, dass die Bewohner dieses Landesteils, Macbeths Landsgenossen, mit dem zweiten Gesicht begabt sind. Aber auch freundlichere Bilder bietet das Hochland. Wald- umkränzte Seen, wie der Loch Lomond (Loch = See), breiten sich in weiten Tälern, die sich rings um den Ben Lomond (Ben = Berg) schlingen. Hier liegen auch die berühmten Trossachs, die vielbesuchte Eingangspforte zum Loch Katrine, über die W. Scott durch sein „Fräulein vom See“ einen Nimbus von Romantik gebreitet hat, welcher die Begeisterung der Engländer und Schotten erklärt, während sie uns nur geringeren Eindruck machen. Wildbäche schäumen in engen Tälern dahin, Wasserfälle erfüllen Fels und Wald mit ihrem silbernen Glast. In ständigem Wechsel zaubert die Landschaft dem Wanderfahrer immer neue wirkungsvolle Bilder vor die entzückten Augen, Bilder, denen sich trutzige Burgen, ragende Türme, alte Städte, wie Perth und Stirling, stimmungsvoll einfügen. Und über allem weht der Atem einer reichen Geschichte, die jedem Fussbreit Landes hier und im südschottischen Bergland eine tiefe, jedem Schotten vielsagende, oft traurige Bedeutung geben. Die endlosen Kämpfe der Clans untereinander und zuletzt der Verzweiflungskampf gegen die Engländer sind ein reicher Stoff, dessen sich Legende und Dichtung in weitem Masse bemächtigt haben. Das südschottische Bergland und der Norden. Zwischen dem alten Hadrianswall, der den Norden der römischen Provinz Britannia gegen die Einfälle der Barbaren schützen sollte, und der vorerwähnten Linie Glasgow-Edinburgh dehnt sich das südschottische Bergland aus. Zu eilig wird es gewöhnlich durchfahren; alles drängt nach dem Hochland. Und doch hat auch dieses südliche Drittel seine Reize. Sanftere, aber doch anziehende. Es ist das Land der Dichter Burns und Scott, der hier lebte. Manche verfallene Abtei, manch verwitterter Turm bereichern die Konturen einer friedlich-anmutvollen Hügellandschaft. Wasserläufe, grosse Schafherden geben ihr Leben und Bewegung. Weniger kommt für den Motorfahrer das nördliche Drittel, jenseits des kaledonischen Kanals, in Betracht. Diese Wasserstrasse, die mit Benützung von Seen und Fjorden Atlantik und Nordsee verbindet, hat die Erwartungen nicht erfüllt. Sie brachte, auch nicht die erhoffte Belebung des Personenverkehrs. In der Hauptsache suchen passionierte Jäger und Fischer diese einsamen Gegenden auf, die mit ihrer reich gegliederten Küste und einer auch geologisch sehr interessanten Inselwelt Anspruch auf volle Beachtung haben. Der Zustand der wenigen Strassen war für den Wanderfahrer auch nicht besonders einladend und noch weniger die unzulänglichen Unterkunftsmöglichkeiten. Hierin soll gerade in letzter Zeit eine Besserung eingetreten sein, aber in der Regel bildet Inverness den Wendepunkt, um so mehr als hier die beiden Hauptstrassen aus dem Osten und dem Westen des Hochlandes Zusammentreffen und so die Möglich keit bieten, die Rückfahrt auf einem anderen, nicht minder reizvollen Wege anzutreten. Glasgow und Edinburgh. In Rauch und chemische „Düfte“ gehüllt, bewacht Glasgow im Westen die Zufahrtsstrassen zum Hochland. „A fine place — to get out of“ (eine schöne Stadt — zum Wegfahren) ist ein bekanntes Wort, das zwar jeden Schotten und besonders den Bürger von Glasgow ärgert, aber doch ein ansehnliches Korn Wahrheit birgt. Der Wanderfahrer wird sich meist begnügen, dieser gewaltigen Industriestadt, die der Welt den ersten Dampfer schenkte und die auch noch heute im Bau von Schiffen und Schiffsmaschinen führend ist, auf der Durchfahrt seinen Respekt zu bezeugen. Nicht lange genug kann man dagegen in Schottlands Hauptstadt, dem um die Hälfte kleineren Edinburgh, verweilen, das unbestritten unter die schönsten Städte Europas gerechnet werden muss. Zwei Hauptstrassen, parallel zueinander, die eine auf der Höhe, die Highstreet, und die andere im Tal, beherrschen die Stadt. Die Highstreet führt vom Holyrood Palace zum Castle von Edinburgh. Die Geschichte Schottlands spiegelt sich in den Bauten wieder, die sich in dem Dreieck Holyrood Palace, Edinburgh Castle und Calton Hill erheben. Der alte Glanz, der die Paläste des Adels um schwebte, ist freilich geschwunden. Die meisten von ihnen sind zu übelriechenden Mietskasernen herabgesunken, aber der Name und die Erinnerung haften doch für immer an den Gebäuden. Unübertroffen an malerischer Wirkung ist die Princess Street, von der man einen überwältigenden Blick auf das Gewirre der Altstadt geniesst, auf die schroffen Felsen im Hintergründe, die Salisbury Crags, ferner auf den Calton Hill und den Hügel, der das Schloss von Edinburgh trägt. Eine Szenerie, wie sie wirkungsvoller nicht die Phantasie eines Theatermalers ersonnen haben könnte. Von oben, von Edinburgh

Schottische Reisebilder von Hofschauspieler a.D. Richard Richter, Dessau

November 2017 - Kisten sind ihr Geld wert!

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, werden die Strassen wieder breiter und die Nur-zum-Spass-Fahrer halten Winterschlaf. Dann sehen wir, was sonst im Verkehr untergeht, die Seitenwagengespanne mit grossem Anhänger. Da flitzt ein Fünfhunderter mit Kastenwagen um die Ecke. Aufrecht steht ein hoher Spiegel — Marke Muschelstil: Gewicht: 50 kg — gegen eine Eisenmatratze gelehnt. Die Zwischenräume sind mit Waschschüssel und anderem Porzellan ausgefüllt. Im Lianengewirr der Beiwagen anschlüsse hockt ein Mann, der mit aller Macht versucht, das Gleichgewicht herzustellen, oder die Zentrifugalkräfte auszugleichen. Möbelwagen am Sonnabend, Sonntags-Familienkutsche, Alltags Lieferwagen, das ist das Los dieser Gefährte. Viele Firmen gibt es, die das Seitenwagengespann als schnellen Lieferwagen benutzen. Die Lotterieeinnehmer fingen damit an. Anfangs musste eine 175 ccm BSA oder Stock mit Seitenwagen genügen. Später war’s dann eine Tausender. Und heute, wenn wir mal an einem schönen (Sommermorgen früh an der Zentralmarkthalle vorbeifahren, dann sehen wir, was alles so ein armer Motorradmotor schleppen muss. Berge von Gemüse und Obst türmen sich in der Kiste; manchmal so hoch, dass sie dem Fahrer die Aussicht versperren. Der Fahrer selbst ist auch nicht hager — 160 Pfund wiegt er und seine teure Ehehälfte bringt dasselbe Gewicht in den Soziussattel. Tagaus, tagein schleppt das die Maschine — tagaus, tagein fährt auch der Lieferwagen. Mehrere Hunderte gibt es in Berlin. Dieselben Strecken bis in entlegene Vororte und zurück fährt auch der Zeitungsfahrer. Er hat einen Beiwagen hauptsächlich des Rutschasphalts wegen. Wenn ihn in der feuchten Jahreszeit das ewige Rutschen und Jonglieren mit den schweren Zeitungssäcken zermürbt hat, dann schafft er sich einen Beiwagen an und kann nun zahlreichere Touren absolvieren. Bei jedem Wetter muss auch der Postfahrer seine Route fahren. Man kann die Uhr danach stellen, so pünktlich trifft er ein; ob die Sonne bratet, ob Glatteis ist — ob er ein altes Modell fährt oder eine kräftige Mehrzylinder. Es ist eine Freude, zuzusehen, mit welcher Exaktheit er die Kurven nimmt, das schlingernde Gespann auf glitschigem Asphalt beruhigt, oder sich munter wie ein Rehkitz durch den schleppenden Verkehr pirscht. Der beherrscht wirklich die Strasse und jede Situation. Und welch wundervolles Bild, wenn die Postfahrer in Rudeln aus dem Postamt preschen und sich nach kurzem Rennen nach allen Himmelsrichtungen verteilen. Inzwischen gibt es Dreiradlieferwagen, die bequemer zu sein scheinen und eine grössere Ladefläche haben. Warum also ein Gespann? „Weil“, sagt ein Tischlermeister, „ich in den Ferien den Beiwagen abbaue und dann brause ich mit meiner Frau zu den Schwiegereltern nach Schlesien, oder wir machen eine schöne Reise nach Italien." „Weil“, sagt der Gemüsehändler, „ich das Gespann im Torweg stehen lassen kann (einen Wagen nicht) und ich Sonntags mit meiner Familie rausfahren kann auf unser Grundstück.“ „Weil“, sagt der Besitzer einer Kopieranstalt, „ich mit meinem Gespann Sport treiben will". — Dasselbe sagte ein Klempner, der mit einer anderen (Sonntags-)Karosse die 2000-Kilometer-Fahrt bestritt. Der Hauptgrund sind jedoch die geringen Betriebskosten. Die meisten Kisten sind alt gekauft und erreichen trotz Reparaturkosten nie den Unkostenstandard eines Geschäftslieferwagens. Ausrangierte D-Räder der Post tun ihren Dienst mit unerhörter Zuverlässigkeit — die Anschaffungs-kosten waren gering, 400 Mk. für eine durchreparierte Maschine ist preiswert. Die Neuanschaffungskosten für ein starkes Gespann waren nicht klein. Um 2000 Mk. herum liegen die Preise für starke Indian, Harley oder BMW. Aber Vor 4 Jahren von der Post gekauft. Selbst repariert, wird als Lieferwagen fürs Geschäft benutzt. Sehr weite Touren. Sonntags-beschäftigung: Allroundtrekker für den Gemüsegarten. was leisten auch diese Dinger! Ich traf eine Harley, die eine viertel Million Kilometer auf dem Buckel hatte und noch gut in Schuss war. Manchmal sieht man alte Veteranen mit schwerem Lastanhänger. Das sind dann berühmte Rennpferde vor dem Pflug. Eine Brough, die viele Rennen gewann, oder ein Blackburne, dem sagenhafte Geschwindigkeiten zugeschrieben wurden. Sie beschliessen ihre Tage neben einer Kiste mit Farbtöpfen und Leitern, neben transportabler Feldschmiede und Zinkröhren, Sehr viele Schlosser, Rohrleger, Ofensetzer, Töpfer, Bäcker und Tischler haben Kisten. Sogar die fliegenden Händler, die genialen Strassenverkäufer rollen mit Beiwagen an. — In Gottes freier Natur ist kein Ort für stille Liebespärchen. Es rumpelt plötzlich und der Eisverkäufer erscheint auf verbotenem Waldwege mit der begehrter Kühlung. Heute heisst es eben: „Handwerk hat rollenden Boden“! Chr. Christophe. Die Beispiele für die Verwendungsmöglichkeit und tatsächliche Verwendung der „Kisten“ liessen sich unbegrenzt vermehren. Besonders in Süddeutschland kann man die lustigsten Kombinationen sehen. In weitaus den meisten Fällen ist die Kiste selbst dann so gebaut, dass man zur Not auch ein oder sogar zwei Personen darin unterbringen kann. Ob man nicht noch wesentlich mehr Gespanne verkaufen könnte, wenn man beim Entwurf des Fahrgestells schon eine leichte Auswechselbarkeit der Karosserie vornehmen würde? Man müsste dann in manchen Fällen allerdings auch wohl die Federn auswechselbar vorsehen, da die Gewichte der transportierten Lasten doch oft sehr stark differieren. (Wir dachten im Augenblick daran, dass die Ware meist schwerer ist als Madame, nicht umgekehrt!) Es würde bestimmt eine Menge kleine Gewerbetreibende reizen, sich ein Transportfahrzeug anzuschaffen, das am Sonntag als elegantes S p o r t fahrzeug zu fahren ist. Die Schriftleitung. Oben: Gespann mit selbst gebautem Anhänger. Lieferwagen für Kommisbrot. Fährt auch ziemlich weite Touren; Sonntags braucht dann bloss der Anhänger abgehängt zu werden und los geht’s ins Grüne Mitte: Seinerzeit neu gekauft für 1400.— Mark. Geschäfts- und Lieferwagen für Tischlerei. Grössere Reparaturen noch nicht vor gekommen. Jeden Sommer wird eine grosse Ferienreise damit gemacht 50 00 km alt! Das Gespann eines Gemüsehändlers. Neuanschaffungspreis war 2060.— Mark. Ein Pferd ist zwar billiger, kostet nämlich nur 400.— Mark, aber das Motorrad verlangt weniger Wartung. Ausserdem kann man öfter und schneller damit zum Markt fahren und so den Kunden frischere Ware verkaufen.

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, werden die Strassen wieder breiter und die Nur-zum-Spass-Fahrer halten Winterschlaf. Dann sehen wir, was sonst im Verkehr untergeht, die Seitenwagengespanne mit grossem Anhänger.

Oktober 2017 - Wie entsteht ein Motorrad?

Bericht aus dem Buch "Das Neue Universium" (1930)

September 2017 - D-Rad R0/4 anno 1925

32 4/2016Während die Einen vom Spandauer Springbock sprechen, sehen Andere im D-Rad R0/4 die deutsche Antwort auf die beliebtenamerikanischen Indians. Und tatsächlichgibt es bei Rahmen, Gabel, Federung usw.durchaus Parallelen. Hatte sich KonstrukteurDr. Ing. Manfred Christian tatsächlichvon den Modellen aus Übersee inspirierenlassen?Die vom „Bazillus Veteranus“ befallene Zunftder Hobbyrestaurateure wird es mir bestätigenkönnen: Da ist das letzte Restaurierungsprojektnoch nicht richtig abgeschlossen, der Lacknoch nicht ausgehärtet, wird schon wieder Ausschaunach etwas Neuem gehalten. Das Inserierenin einer entsprechenden Zeitschrift wiebeispielsweise der VFV-INFO kann dabei sehrhilfreich sein, zumal dies für Mitglieder kostenlosist…„Suche deutsches Viertaktmotorrad vor 1930,ab 350 ccm, Name, Anschrift, Telefon“ unddann abwarten.Die Resonanz war nicht gerade überwältigend,aber schließlich findet man diese Fahrzeugeja auch nicht mehr an jeder Straßenecke. Dieinteressantesten Angebote: Eine 2-Zylinder-NSU und ein D-Rad Typ R 0/4, Baujahr 1925.Da beide Fahrzeuge in unrestauriertem, aberweitgehend kompletten Zustand waren, fiel dieWahl auf das D-Rad. Die NSU sollte in den80er Jahren bereits so viel wie ein neuer Mittelklasse-Wagen kosten, und das war mir danndoch zu teuer. Das D-Rad-Angebot kam von einemLeser der VFV-INFO am Heiligen Abendper Telefon und sollte wohl ein unerwartetesWeihnachtsgeschenk werden.Wie mit dem Besitzer verabredet, machte ichmich am 28. Dezember auf den Weg an dieMosel, um das D-Rad zu inspizieren. Um esvorweg zu nehmen, der himmelblaue Anstrichwar schockierend. Mehr noch als das demolierteSchutzblech, der verbeulte Messingtankoder der lieblos geflickte Gabelbruch. Nichtfahrbereit mangels Zündfunken. Lampe, Rücklicht,Werkzeugkasten sowie andere Kleinigkeitenfehlten ganz.„Das Motorrad ist nicht komplett, sondern nurweitgehend komplett und das ist ein Unterschied“versicherte mir der Besitzer, nachdemer mir seine komplette Veteranensammlunggezeigt hatte. Nun gut, vielleicht war dafür amPreis noch was zu machen. Aber denkste, derMann erwies sich als ausgesprochen hartleibig.Keine müde Mark. Im Gegenteil, für einen gewissenAufpreis konnte er mir schließlich nochdie Lampe, ein Rücklicht sowie neue Gummibelägefür die Trittbretter mitgeben. Natürlichalles zum Selbstkostenpreis versteht sich...Nachdem wir handelseinig waren, wurde einKaufvertrag aufgesetzt und das blaue Monsterverladen. Auf der Heimfahrt dann dieselbenGedanken wie immer: Sind Motor und Getriebein Ordnung? Kompression hatte die Maschinenoch. Ohne die Betätigung des Ventilaushebersgab der Kickstarter keinen Millimeternach, eigentlich ein gutes Zeichen. Da gab esIm Zeichen der SchlangeD-Rad R 0/4 anno 1925Text und Fotos: Jürgen NöllIm Zeichen der Schlange: D-Räder aus Berlin-Spandau.4/2016 33aber auch diesen miesen Trick mit dem dickflüssigenGetriebeöl ins Kerzenloch…Eigentlich hatte der Mann aber einen seriösenEindruck gemacht, so dass meine Zweifel sicherunbegründet waren.Zuhause angekommen, wurde das D-Rad abgeladenund erst einmal von allen Seiten fotografiert.Obwohl ich bisher beim Restaurierenimmer mit dem Motor begonnen hatte, wollteich dieses Mal anders vorgehen. Zuerst musstedieses ätzende Hellblau herunter, so schnellwie irgend möglich. Und dann brauchte ich Informationsmaterialüber das Fahrzeug. DieSuche nach technischen Unterlagen, Bedienungsanleitung,Ersatzteilliste, alten Fotos etc.hatte schon bald Erfolg. Der Veteranen-Fahrzeug-Verband, kurz VFV e.V., zeigte sich sehrhilfsbereit. Eine Mitgliedschaft in dieser, bereits1959 gegründeten Organisation zahlt sich immerwieder aus.Wie aus alten Unterlagen hervor geht, war dasD-Rad R 0/4 die erste Eigenkonstruktion der inBerlin-Spandau ansässigen Deutschen Industrie-Werke, die bis zum Ende des 1. WeltkriegesWaffen und Munition herstellten. Nachdemman sich von 1922 bis 1924 mit dem Bau einerZweizylinder-Boxermaschine über Wasser gehaltenhatte, musste ab 1925 etwas Neues her.Und so konstruierte Oberingenieur Christianein 496 ccm Einzylindermotorrad mit seitengesteuertenVentilen und angeblocktem Getriebe:Blaues Wunder:Die Ausgangsbasis derRestaurierung.Das D-Rad R 0/4. Während das vorangegangeneBoxermodell hinsichtlich seiner Zuverlässigkeitals technische Katastrophe galt, hattesich bald herumgesprochen, dass das 10 PSleistende Einzylindermodell außerordentlichrobust und zuverlässig war. Den Spitznamen„Spandauer Springbock“ erhielten die Maschinenwegen ihres Fahrverhaltens auf schlechtenStraßen. Durch die Blattfedergabeln sollendie D-Räder gesprungen sein wie Ziegenböcke.Als 1926 der bekannte KonstrukteurMartin Stolle, einst bei BMW und Victoria tätig,nach Spandau kam, errang das Werksteam unterseiner Leitung zahlreiche sportliche Erfolge.Bei Zuverlässigkeitsfahrten galten die D-Räderals fast unschlagbar. Sie wurden sogarmit übergroßen, geschlossenen Seitenwagenzum Personentransport als Motorradtaxen eingesetzt.Insbesondere in Berlin waren sie alspreiswerte Alternative zu den Autotaxen sehrbeliebt. Nach den weiterentwickelten und verfeinertenModellen R 6 und R 9 erschien 1930eine völlige Neukonstruktion unter der BezeichnungR 10. Sie gilt aus heutiger Sicht als diezweifellos beste je in Spandau gebaute Maschine,die jedoch wegen der beginnendenWeltwirtschaftskrise nie die Stückzahlen dervorangegangenen Modelle erreichte.Ende 1932 wurden die gesamten Motorradproduktionsanlagenan die NSU-Werke nachNeckarsulm verkauft. Die Verschmelzung warnoch bis Mitte der 30er Jahre auf den Tankemblemender NSU-D-Räder zu finden, bis schließlichauch der letzte Hinweis auf die einst soerfolgreiche Motorradmarke verschwand. DieDeutschen Industriewerke in Berlin-Spandauhingegen sind wieder dorthin zurückgekehrt,von wo sie ursprünglich gekommen waren: ZurHerstellung von Waffen. Immerhin hatten jetztdie Nationalsozialisten das Sagen und es wurdein Deutschland mächtig aufgerüstet. Mit Folgen,die uns Allen bekannt sind.Was mein Restaurierungsobjekt betraf, so wares nun ohne das mittlerweile abgebeizte widerlicheBlau schon viel ansehnlicher.Die Gabelgelenke wurden mit neuen Bronzebuchsenversehen, der Gabelbruch ordentlichrepariert und die beiden mächtigen Lenkerhälften,leider irgendwann mal geknickt und wiedergerade gebogen, durch neue, dem Originalnachempfundene Teile ersetzt. Es wurde gerichtet,ausgebeult, geschweißt und gefeilt wasdas Zeug hielt.Motor und Getriebe wurden, soweit erforderlich,überholt. Kolben und Zylinder waren nochbrauchbar. Den ursprünglich vom Werk eingebautenGraugusskolben hatte man bereits irgendwanneinmal durch einen aus Leichtmetallersetzt. In erbärmlichem Zustand fand ich dieVentile samt Führungen vor. Dass der Motor indiesem Zustand überhaupt noch gelaufen istgrenzt an ein Wunder.34 4/2016Die Tankschaltkulisse des Dreigang-Getriebes und das Typenschild, dessen Dsich bei genauerer Betrachtung als Schlange entpuppt.Obwohl die Maschine bereits über eine Bosch-Zündlichtmaschine und elektrischesLicht verfügt, ist sie noch mit einer pneumatischen Ballhupe ausgestattet.Während im Vorderrad schon eine Trommelbremse verzögert setzten dieKonstrukteure bei dem Hinterrad noch auf die gute alte Keilklotzbremse.Als sehr „kommod“ auch bei längeren Touren, erweist sich der Ledersattel mit seinergroß dimensionierten Sitzfläche.Ganz anders dagegen die Nockenwellen. Siezeigten zum Glück kaum Verschleiß und konntenbedenkenlos wieder verwendet werden.Nachdem der Motor neu abgedichtet war, wurdeer in den Rahmen eingebaut und die Auspuffanlageangepasst. Der vom Vorbesitzermitgelieferte riesige Fischschwanz-Schalldämpferwar für das D-Rad ungeeignet. Ermusste einem, dem Original entsprechenden,geraden Auspuffendrohr weichen.Die mitgelieferte Lampe war ebenfalls nicht zugebrauchen. Sie hatte zwar die spitze Form derOriginal-D-Rad-Lampe, aber andere Befestigungspunkte.Durch puren Zufall entdeckteich bei einem Veteranenfreund das passendeStück. Er hatte es von einem Antiquitätenhändlergünstig erworben, selbst aber keine Verwendungdafür gehabt.Im unlackierten „Rohzustand“ wurde das Motorradin den folgenden Wochen und Monatenkomplettiert, zusammengebaut und probegefahren. Hier und da waren noch einigekleine Änderungen erforderlich, die sich vordem Lackieren auch problemlos durchführenließen. Stellt man erst nach dem Lackierenfest, dass ein Loch nicht an der richtigen Stellesitzt, irgendwo noch etwas zu schweißen istoder andere notwendigen Änderungen erforderlichwerden, ist die Sache schon schwieriger.Ich habe es mir daher zur Gewohnheit gemacht,ein zu restaurierendes Motorrad zuerstkomplett aufzubauen, zum Laufen zu bringenund zu fahren. Dann wird es wieder komplettzerlegt, die blanken Teile vernickelt oder verchromtund die ursprünglich lackierten Teilewieder grundiert und lackiert. Das mag zwarmomentan umständlich klingen, zahlt sich aberletzten Endes aus.Neue Gummiteile, angefangen bei den Lenkergriffen,Fußrasten und Trittbrettbelägen bishin zu Tankkniekissen und Wulstreifen bereitenheute kaum noch Probleme. Sie werden nachalten Originalen wieder nachgefertigt und sindauf fast allen Veteranenmärkten zu haben. Natürlichsind diese, in verhältnismäßig niedrigenStückzahlen hergestellten Repliken nicht immerganz billig, aber wenn die ganze Maschineneu aufgebaut wird, sollten auch die Gummiteilein ordentlichem Zustand sein.Irgendwann im Spätherbst war es dann endlichsoweit. Die Restaurierung des SpandauerSpringbocks war abgeschlossen. Da stand ernun, den schwarz-grünen Tank bis obenhin gefüllt,bereit für die erste Ausfahrt.Stilecht, in altem Leder und Halbschale, tuckerteich weit ab von der Hektik der Autobahnenund Fernschnellstraßen übers Land, genossden gleichmäßigen Schlag des urigen Einzylindersund die wärmenden Strahlen der Mittagssonne,als mich der trockene Sound einer vorbeiblasendenNorton zusammenfahren ließ.Donner Gewitter, so eine alte Vorkriegs-Norton- das wäre doch auch noch mal ein interessantesObjekt…4/2016 35Die Leistung des bulligen Seitenventilers gab das Werk mit 8 bis10 PS an. Ausreichend,um die Maschine im Solobetrieb auf 90 km/h Höchstgeschwindigkeit zu bringen.Die wahlweise per Fuß oder Hand betätigte Lamellenkupplung läuft im Ölbad.Der Zylinder wird nur von 2 Schrauben auf dem Kurbelgehäuse gehalten, das zusammenmit dem Getriebegehäuse aus einem Guss besteht. Der Primärantrieb erfolgtdurch Zahnräder.Eine innen liegende Schieberpumpe sorgt für die Mitte der 20er Jahre keineswegsübliche, automatische Umlaufschmierung. Die außen liegende Pumpe dientlediglich zur Zusatzschmierung unter besonderer Last.Ganz aus Messing: der Kolbenschieber-Vergaser des D-Rades.Der Kickstarter.36 4/2016oben: Mit 500 cm³ Hubraum zählte das D-Rad seinerzeit zu den Big Bikes. Der Kraftstoffverbrauch ist dagegen mit 3,5 Ltr. auf 100 Km recht bescheiden.unten: Superbike auf Basis eines D-Rades. Die Verwendung des mächtigen OHV-Anzani-Twin machte allerdings zahlreiche Modifikationen am Rahmen erforderlich.4/2016 37Das D-Rad R 0/4 war sowohl als Zugmaschine für schwere Lastenals auch als Solomaschine sehr beliebt.oben: Selbst als Personen-Taxi oder im Dienste des ADAC machten die SpandauerSpringböcke eine gute Figur. unten: Vergaseraufbau und Viertaktmotor im Schnittunten: Aus der Betriebsanleitung von 1925: Der vorbildliche Schmierplan der Maschine.38 4/20164/2016Das D-Rad R 0/4 ist die erste Eigenkonstruktion der in Berlin-Spandauansässigen Deutschen Industrie-Werke, die bis zum Ende des 1. WeltkriegesWaffen und Munition herstellten.4/2016 39

Während die Einen vom Spandauer Springbock sprechen, sehen Andere im D-Rad R0/4 die deutsche Antwort auf die beliebten amerikanischen Indians...

Quelle: VFV-Info (4/2016) / Jürgen Nöll

August 2017 - Der selbstgebaute Seitenwagen

Der selbstgebaute Seitenwagen ÜBER die Zweckmässigkeit eines Seitenwagens gehen die Meinungen heute immer noch weit auseinander, wenigstens in der Reihe der Fahrer. Befragt man dagegen den Sozius und ganz besonders den weiblichen Sozius über diese Angelegenheit, so hört man fast übereinstimmend, dass es im Seitenwagen viel hübscher und vor allem nicht so anstrengend sei. Ausserdem sprechen noch eine Reihe anderer Vorteile für ihn, so dass er sich einer immer grösseren Beliebtheit erfreut. Gar mancher hat nun einen Seitenwagen älteren Datums, der nicht mehr so ganz anspricht, mancher hat aber auch nur noch das nackte Fahrgestell, während ihm der Seitenwagen seihst im Gedränge des Verkehrs oder sonstwie abhanden gekommen ist. All diesen Betrübten und Wehklagenden sei im folgenden eine Konstruktion gezeigt, nach der sich ein verzweifelter Motorradfahrer, der sich in ähnlicher Situation befand, einen schnittig ausschauenden und gar nicht zu teuren Seitenwagen gebaut hatte. Vorausgeschickt sei, dass die aus der Skizze ersichtlichen Abmessungen natürlich nicht für jeden Fall gelten können, sondern dass stets die jeweiligen Verhältnisse berücksichtigt werden müssen. Es empfiehlt sich daher, nach Festlegung der Hauptabmessungen eine Zeichnung anzufertigen, aus der sich sodann alle Einzelheiten von selbst ergeben. Als Form wird eine sich nach vorn und hinten verjüngende gewählt mit achteckigem Querschnitt. Das Gestell (Abb. 1) besteht aus vier achteckigen und zusammengesetzten Spanten, zwei abgerundeten Endstücken und acht Holmen, die die Spanten untereinander und mit den Endstücken verbinden. Wie Abb. 2 zeigt, ist jeder der Spanten aus acht Einzelleisten von der Grösse 20x25 mm zusammengesetzt, und zwar einfach verblattet und durch drei Schrauben befestigt. Die Ecke selbst ist zur Aufnahme der Holme eingekerbt. Zur Befestigung der Holme auf den beiden Endstücken sind letztere auf der der Nase ab. gewandten Seite ein kurzes Stückchen ab. gesetzt, damit ein guter Uebergang zu den beplankten Flächen entsteht. Das Zusammensetzen des Gestelles und besonders das Parallelhalten der Spanten ist etwas schwierig, man kann sich unter Umständen auch so helfen, dass man quer auf die einzelnen Spanten Holzleisten nagelt, die in ihren Mitten je ein Loch zur Aufnahme und Verteilung einer Stange vom selben Durchmesser haben. Hat man so die genauen Abstände der Spanten untereinander fixiert, so kann man die acht aus Eschenholz von 20 mm Stärke bestehenden Holme in die entsprechenden Einkerbungen der Spanten legen und versenkt anschrauben. Damit die Holme ihre gewölbte Lage leichter beibehalten können, empfiehlt es sich, das Gestell einige Tage lang auf der Stange verkeilt zu lassen. Hierauf werden die überstehenden Holmenden auf die Endstücke, die, wie schon oben erwähnt, abgesetzt und an diesen Stellen achteckig sind, ebenfalls versenkt angeschraubt. Das Gerippe des Seitenwagens wäre somit fertig. Durch Herausschneiden der drei oberen Holmstücke zwischen den beiden hinteren Spanten schaffen wir noch genügend Platz zum Einsteigen und bequemen Sitzen, befestigen die 6 bis 7 mm starken Bodenbretter und können nun mit der Beplankung des Wagens mit Sperrholz beginnen. Auf diese äusserliche Arbeit ist grösste Sorgfalt zu legen, da es auch hier genau wie im sonstigen Leben auf Aeusserlichkeiten sehr viel ankommt. Die einzelnen Sperrholzplatten werden aufgeleimt und vernagelt, wobei zu beachten ist, dass ein dick aufgetragener Leim gleichzeitig die Wetterbeständigkeit des Seitenwagens erhöht. Es folgen noch der Einbau eines gut gepolsterten Sitzes, das Anbringen eines aufklappbaren Deckels am hinteren Ge stell, so dass dieser Teil als Werkzeugoder als sonstiger Behälter verwendet werden kann, und die übrigen notwendigen Zubehörteile. Auch eine klappbare Windschutzscheibe lässt sich leicht anbringen, so dass für alle Bequemlichkeiten gesorgt ist. Die Befestigung des Wagens richtet sich natürlich ebenfalls nach der Art des vorhandenen Fahrgestells. Unsere Skizzen setzen die üblichen C-förmig gebogenen Federn voraus, wobei Abb. 3 die hintere und Abb. 4 die vordere Aufhängung zeigt. Bei der ersteren wird ein Schmiedestück von der Stärke 40x12 mit zwei seitlichen Lagerstellen direkt am hinteren Spant befestigt, während bei letzterer meist noch ein dem Wagen angepasstes Zwischenstück notwendig ist. Beim Anstrich kann man sich vollkommen nach seinem persönlichen Geschmack richten; will man seiner Frau aber besonders schmeicheln, so wähle man natürlich die Farbe, die sie am besten kleidet. Ein lediger Fahrer dürfte hierauf allerdings keine Rücksicht nehmen (sonst könnte es ihm vielleicht passieren, dass er seinen Wagen alle acht Tage neu anzustreichen hätte). Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass statt Sperrholz natürlich auch Metallplatten verwendet werden können.

Und nun auf in die Natur mit dem rassigen Seitenwagen.

Über die Zweckmässigkeit eines Seitenwagens gehen die Meinungen heute immer noch weit auseinander, wenigstens in der Reihe der Fahrer.

Juli 2017 - Internationale Sechstage-Zuverlässigkeitsfahrt für Motorräder in England - 1925

DER KLEINE MOTOR INTERNATIONALE SECHSTAGE-ZUVERLÄSSIGKEITSFAHRT FÜR MOTORRÄDER IN ENGLAND 1925. Die Sechstagefahrt für Motorräder, die die Auto Cycle Union im Auftrag der Federation Internationale des Clubs Motocyclists als grosse internationale Veranstaltung in den Tagen vom 17. bis 22. August durchgeführt hat, ist ein Motorradwettbewerb, so schwer, wie wohl kaum jemals einer in grösserem Rahmen veranstaltet worden ist. Der Zweck ist die Heranzüchtung der für alle Zwecke verwendbaren Tourenmaschine. Die internationale Sechstagefahrt hat bereits ihre Geschichte» Sie fand zum erstenmal im Jahre 1912 in England statt, im Jahr darauf in Frankreich. In den Jahren 1914 und 1915 sollte die Fahrt in Frankreich und in Deutschland stattfinden, ein Plan, der durch den Krieg vereitelt worden ist. Nach dem Krieg wurde der Wettbewerb erst 1920 in Frankreich gefahren, und da die Schweizer Mannschaft 1920 ebenso wie 1921 siegreich war, fand die Fahrt in den zwei folgenden Jahren in der Schweiz statt; die Schweiz wurde 1922 sogar ein drittes Mal Sieger. Nun beschloss man, ein neutrales Land zu wählen und suchte hierfür Schweden und Norwegen aus. Diesmal ging Schweden siegreich aus dem Wettbewerb hervor, und das Jahr 1924 sah Belgien als Veranstalter der Sechstagefahrt. In Belgien gewann die britische Mannschaft die internationale Trophäe, während die grosse internationale Silbervase, die die Britische Fahrrad- und Motorrad-Fabrikanten- und Händler- Union vor dem Kriege gestiftet hatte, von den norwegischen Fahrern gewonnen wurde. In diesem Jahr haben sich zum erstenmal nach dem Kriege wieder deutsche Fahrer um die Trophäe beworben und ausser diesen eine holländische, eine norwegische und eine australische Mannschaft. Gestartet wurden die Teilnehmer, es waren im ganzen 87, vom alten Dock in Southampton, in Paaren zu je zwei Fahrern und Abständen von einer Minute. Für den ersten Tag war eine Strecke von 322 km vorgesehen, die über Salisbury in westlicher Richtung nach Taunton führte. Einen kleinen Teil dieser Strecke fuhren wir auf den guten englischen Hauptstrassen, für den weitaus grössten Teil aber hatte die A.C.U, kleine Nebenstrassen und Landwege ausgesucht, Um den Wettbewerb so schwer wie möglich zu machen, waren eine ganze Reihe von Bergprüfungen eingelegt, bei denen jeder einzelne Fahrer auf die Art hin geprüft wurde, wie er einen Berg nahm. Es kam hierbei nicht auf Schnelligkeit an, sondern darauf, ob diese oder jene Maschine die Steigung überhaupt überwinden konnte, ob der Fahrer sich mit den Beinen weiterhalf oder gar fremde Hilfe in Anspruch nahm. Jeder dieser Verstösse wurde mit fünf Strafpunkten bewertet. Gleich der erste Tag brachte sieben solcher beobachteten Berge, und gleich bei der ersten Prüfung zog sich einer der deutschen Fahrer Strafpunkte zu. Es war Oberländer, der eine Victoria mit Seitenwagen fuhr, und dessen Seitenwagenfahrer sich in der Kurve über die Karosserie hängte. Das verstiess bei Bergprüfungen gegen das Verbot. Die weiteren vier Berge des Vormittags, die für den englischen Fahrer, der daran gewöhnt ist, nicht schwierig sind, versetzte einen grossen Teil der deutschen Wettbewerber in Schrecken, Schon die schmalen Wege machten ihnen Kopfschmerzen. Sie waren anscheinend auf tadellose Strassen vorbereitet und waren höchst erstaunt, als sie hier enge, gewundene Landwege von schlechter Beschaffenheit vorfanden, in denen Kurve auf Kurve und Steigung auf Steigung folgte. Dazu waren die Strassen unübersichtlich, weil sie auf beiden Seiten von 2 m hohen Hecken eingesäumt waren. Einer der deutschen Fahrer musste schon am ersten Vormittag ausscheiden. Es war Behr, der auf einer kleinen Neander-Maschine mit englischem Villiers-Motor fuhr. Er war noch nicht an das Linksfahren gewöhnt und fuhr einen Telegraphenmast an, als er einem entgegenkommenden Motorrad ausweichen wollte. Von Zeit zu Zeit hatte man einen Ueber- blick über das Land. Es war eine hügelige Gegend, durch die wir fuhren. Die Felder und Wiesen, die in ganz unregelmässige Formen eingeteilt sind, sind durch hohe Hecken gegeneinander abgegrenzt. Ab und zu belebt eine Baumgruppe, ein kleines Laubgehölz oder ein Dorf das Bild. Nach der halben Tagesetappe in Shepton Mailet hatten die Fahrer eine eineinhalbstündige Mittagspause, und nicht viel danach kam eine schon ziemlich schwere Bergprüfung. Hier zeigte sich, dass die Mehrzahl der deutschen Maschinen zu hoch übersetzt war. Die zwei übriggebliebenen Neander- Fahrer blieben schon im Anfang der Steigung hängen und mussten hinaufgeschleppt werden. Ebenso ging es den Brüdern Herzogenrath, von denen einer eine New Hudson und einer eine O.E.C.-Blackburne der 350 ccm Klasse fuhren. Ihre Meldungen zu den Six Days Trials mussten wohl ein Irrtum sein, zum mindesten jedenfalls waren sie sehr übereilt. Abgesehen davon, dass es — was die Ne- ander-Maschinen anbetrifft — von vornherein verfehlt ist, mit einer 172 ccm Maschine in eine schwere Zuverlässigkeitsfahrt zu gehen, die über steile Berge und schlechte Strassen führt, hatten sie alle ausgesprochene Sportmodelle mit Uebersetzungen, die wohl für ein Bahnrennen geeignet sind, nicht aber für eine sechstägige Reise über 1700 km. Es wäre entschieden besser für das Ansehen des deutschen Sportes gewesen, wenn diese Teilnehmer sich nicht an der Fahrt beteiligt hätten. Der A.D.A.C., der die Lizenzen erteilt hat, hätte eine erheblich bessere Auswahl treffen müssen, anstatt Leute nach England zu Der Bürgermeister von Southampton startet die Tei-nehmer der Sechstage-Fahrt, als ersten und zweiten zwei deutsche Neanderfahrer. Oberländer auf Victoria mit Seitenwagen rundet Badcoombe-Corner. Erlenbresch (Holland) passiert den «Watersplash» bei Brendow-Hill. Oktober 1925 MOTOR Seite 83 senden, die vollkommen unorientiert und unvorbereitet in einen so grossen internationalen Wettbewerb gehen, die als Deutsche in England auf englischen Maschinen fahren, und das alles doch nur auf Kosten des Ansehens des deutschen Sportes und der deutschen Industrie. (Sehr richtig! — Die Schriftltg.) Das D-Rad-Team, bestehend aus Weichelt, Motz und Lubowski , sowie der Fahrer Schwarz auf einer 750 ccm NSU kamen den weiter oben er-wähnten Berg ohne Hilfe herauf. Nur einmal ist Motz hängengeblieben, weil sein D-Rad etwas zu hoch übersetzt war. Vom Gipfel dieses Berges führte eine gute Strasse, die sich in grossen Windungen zwischen hundert Meter hohen Felswänden hindurch-schlängelt, hinab ins Tal. Abends gegen 7 Uhr kamen wir in Taunton, einem unbedeutenden Provinzstädtchen in der Grafschaft Somersetshire, an. Die Fahrer brachten ihre Maschinen in die gemeinsame Garage und suchten ihre Quartiere zeitig auf, denn der Start war für die ganzen sechs Tage auf 7 Uhr morgens angesetzt. Noch vor Antritt der nächsten Tagesetappe schied der Victoria-Fahrer Oberländer möglich war, der Karawane der Wettbewerber an alle schwierigen Stellen zu folgen, um die Fahrer zu beobachten, suchten wir immer durch Abschneiden des Weges an die schwer-sten Prüfungsberge zu kommen. Zu diesen gehörte am Dienstag vormittag der Beggars Roost, auf den die mit rotem Staub und kleinen Steinen bedeckte Strasse in einer doppelten S-Kurve steil hinaufführt. Die ersten Fahrer, zwei englische Wettbewerber, kamen fehlerlos hinauf. Der erste deutsche Fahrer, der kam, strandete kläglich. Es war A m f a l d e r , der eine belgische Gillet- Maschine mit 350 ccm Zweitaktmotor und Rennbahnübersetzung fuhr. Er musste von Zuschauern heraufgeschleppt werden. Glücklicher waren die zwei D-Rad-Fahrer W e i c h e l t und Lubowski , die den Berg flott nahmen. Weichelt in seinem eigenen Stil, gerade herauf mit Vollgas, ohne die Füsse von den Rastern zu nehmen, obgleich die Maschine zwischen den losen Steinen hinten von einer Seite des Weges auf die andere schleudert. Motz (D-Rad) und Schwarz (NSU) kommen knapp aus. Ihn hatte der erste Tag derart angestrengt, dass er nicht mehr sitzen konnte; der wirkliche Grund war wohl der, dass er mit seiner hoffnungslos hoch übersetzten Beiwagen-maschine wenig Aussicht hatte. Dadurch wurde die deutsche Mannschaft für die internationale Trophäe auseinandergerissen, denn diese musste aus zwei Solofahrern und einem Beiwagenfahrer bestehen, die Maschinen des betreffenden Landes fuhren. Der Dienstag brachte die schwerste Arbeit. Nicht weniger als zehn Bergprüfungen kamen auf dieser 296 km langen Schleifenfahrt vor, deren Ziel wieder Taunton war. Nur wenige Kilometer auf guten Hauptstrecken, wurde der grösste Teil der Fahrt auf kleinen Landwegen von geradezu trostloser Beschaffenheit zurückgelegt. Die Wege waren mit losem Kies bestreut, eine steile Steigung löste die andere ab, und ausser den Hecken und den tief überhängenden Zweigen tat der dichte Nebel ein übriges, um die engen Kurven so unübersichtlich wie irgend möglich zu machen. Auch die steilen Gefälle mit ihren scharfen Kurven waren für die Fahrer keine Kleinigkeit, dafür aber eine gute Bremsprüfung. Da es unserem Pressewagen un- Auch ein „Watersplash“ bei Crediton will mit grösster Vorsicht passiert werden. Die D-Rad-Mannschaft der Deutschen Kraftfahrzeug-werke A. G. Links: C. Weichelt (silb. Medaille), mitte: A.Motz, rechts: H.Lubowski (silb. Med.). Herzogenrath stürzt bei dem berüchtigten Porlock-Hill. hinauf, ohne jedoch fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vom Gipfel des Beggars Roost führt eine schöne Bergstrasse über den Kamm des Höhenzuges, der Küste in westlicher Richtung folgend. Nach zwei weiteren Bergprüfungen wird in South Molton Mittagspause gemacht. Am Nachmittag galt es wieder, zwei Berge zu überwinden, die jedoch nicht zu den schwersten zählten. Ausser Motz, der mit seiner hohen Uebersetzung steile Berge nur im Schwung nehmen kann, zog sich keiner unserer Fahrer Strafpunkte zu. Die beiden Herzogenrath auf O.E.C. -Blackburne und auf New Hudson hatten ihre vergeblichen Versuche, dem Wettbewerb zu folgen, aufgesteckt, der eine wegen Tankbruchs, der andere wegen Maschinendefektes und gebrochener Kupplung. Ebenso gaben die beiden übriggebliebenen Neander-Fahrer schon nach eineinhalb Tagen auf. So blieben von deutschen Wettbewerbern nur noch die D-Rad-Mannschaft, Schwarz, der NSU-Fahrer und A m f a l d e r auf der belgischen Gillet- Maschine. Eine Dreiecksfahrt nach Süden brachte uns gegen Abend zurück nach Taunton. Während am Mittwoch morgen unser Pressewagen direkt nach Bristol fuhr, machten die Fahrtteilnehmer einen Umweg, um das Shellthorn, einen Berg nördlich von Taunton, zu nehmen. Die Stadt Bristol wurde durch einen Umweg umgangen, und es ging auf durchschnittlich guten Strassen ohne weitere Hindernisse in nördlicher Richtung über Cambridge weiter nach Gloucester. Westlich davon in der kleinen Stadt Ross wurde Mittagspause gemacht. Unter den vier Bergprüfungen des Nachmittags war die schwerste die von Hendreglen. Ein starker Platzregen, der die Begleitung zu einem heftigen Gewitter bildete, hatte den schmalen, gewundenen Hohlweg vollkommen aufgeweicht. Man bekam allerhand Stürze zu sehen. Die Maschine von A m f a I d e r (Gillet) kam nach rückwärts ins Rollen. Ein englischer Fahrer auf einer Scott-Maschine brachte beim Ueberholen an einer der engsten Stellen des Hohlweges den D-Rad-Fahrer Motz zu Fall. Seine Maschine ging über die Lenkstange des D-Rades von Motz, so dass diese dicht neben dem Steuerkopf abbrach und Motz den Rest der Tagesetappe mit halber Lenkstange zurücklegen musste. Er fuhr sogar noch zwei Bergprüfungen in diesem Zustande. Da es den ganzen Nachmittag geregnet hatte, waren die Strassen nicht nur aufgeweicht, sondern stellenweise sogar unter Wasser. Kurz vor Swansea, dem Ziel des heutigen Tages, war so eine Wegsenkung, die in einer Länge von fast zehn Metern unter Wasser stand und stellenweise so tief war, dass die Maschinen bis zur Naben-höhe durchs Wasser gehen mussten. Für einen gut gekapselten Motor macht das nichts aus, nur darf natürlich kein Wasser in den Vergaser kommen. Viele Fahrer kamen bei dieser Stelle zum Stehen, wenn das hochspritzende Wasser den Zylinder ganz plötzlich abkühlte. Ausser dieser Stelle waren manchmal absicht-lich Wege ausgesucht worden, die durch ein kleines Bächlein führten. Je langsamer man ein „Watersplash", wie die Engländer es nennen, nimmt, desto weniger hoch spritzt das Wasser. An diesem Abend kamen die Fahrer vollkommen durchnässt in dem kleinen schmutzigen Hafenstädtchen Swansea an. Motz erhielt auf sein Ersuchen die Erlaubnis von der Fahrtleitung, seine Lenkstange abzumontieren und reparieren zu lassen. Am nächsten Morgen führten uns die blauen Farbflecken, durch die der Weg gekennzeichnet war, über eine 296 km lange Strecke durch Süd- und Nord-Wales. Es gab schlechte Strassen in dieser einsamen ge-birgigen Gegend, und an Steigungen, und Gefällen ebenso wie an schweren Kurven war die Strecke auch nicht arm, dennoch hat der Wettbewerb schon über schwerere Tages etappen geführt. Bei den zwei Bergprüfungen, morgens am Constitution Hill und nachmittags am Caio gab es verhältnismässig wenig Strafpunkte. Gegen Mittag war der Wagen, der dem Wettbewerb vorausfuhr, um den Weg zu kennzeichnen, zusammen- gebrochen. [Man hatte deswegen in der um eine Stunde verlängerten Mittagspause Zeit, sich die Gegend zu betrachten. Devilsbridge, wo die Fahrt unterbrochen wurde, war ein kleiner Ausflugsort, malerisch am Eingang eines tiefen Tales gelegen. Es ist ungefähr die einzige Stelle auf der ganzen Reise, wo man wirklich Wald sah. Sonst hat das Land eine gewisse Aehnlichkeit mit unserem Riesen- gebirge, nur dass dieses nicht so einsam und verlassen ist. Der Abend findet uns in Llandrindod Wells, einem kleinen Luftkurort. Am kommenden Morgen führt uns die Reise tiefer in das verlassene Gebirgsland von Wales. Soweit das Auge reicht, sieht man nichts als Berge mit runden Kuppen. Der feuchte Nebel, der vom Seewind über die Berge gejagt wird, wechselt mit Regen-schauern ab. Es ist eine ungemütliche Gegend. Der felsige Boden ist spärlich mit Heidekraut oder dürrem Gras bewachsen. Bebaute Felder und Ansiedlungen sind eine Seltenheit. Unsere Strasse klettert langsam an dem Abhang eines langgestreckten Bergrückens empor. Drei Bergprüfungen sind an diesem Morgen. Eine davon gilt ihrer Länge wegen für die schwerste der ganzen Zuverlässigkeits- fahrt. Die beobachtete Strecke ist zwei Kilometer lang, hat eine durchschnittliche Stei-gung von 1 zu 7, die in 1 zu 4 übergeht, und endet auf dem Kamm des Bwlch-y-Groes. Wer den Berg bis zur Dreiviertelhöhe leicht geschafft hat, hat am Schluss um so härtere Arbeit, wenn der Motor heiss ist und die Steigung steiler wird. Von den deutschen Teilnehmern kommen nur zwei ganz glatt herauf: Lubowski (D- Rad) und Schwarz (NSU), W e i c h e l t wird, durch Zuschauer behindert, wenige Meter vor dem Gipfel aus dem Schwung gebracht, und Motz muss mit Aufwand aller körperlichen Kräfte seine Maschine fast den ganzen Berg hinaufschieben. Auf dem Kamm geht es in strömendem Regen weiter durch das Hochland von Nord-Wales. In dieser Gegend wurden die Fahrer vielfach durch Schaf-herden aufgehalten, denn Schafe laufen be-kanntlich lieber direkt in die Maschine hinein, als dass sie ausweichen. Noch zwei Reifenpannen halten den schon ziemlich erschöpften Motz auf. Müde, durchnässt und mit blutig gepumpter Hand kommt er gerade noch vor Toresschluss in der Mittagskontrolle an. Auch Lubowski tat an diesem Vormittag einen Sturz in hohem Tempo, ohne jedoch dabei sich oder der Maschine Schaden getan zu haben. Bis dahin strafpunktfrei, bekam er jetzt wegen einer durch Reifenmontage verursachten Verspätung seine ersten Straf-punkte. An diesem schweren Tage schieden weitere drei Teilnehmer aus, so dass nur noch 63 Fahrer im Wettbewerb liegen. In westlicher Richtung verliessen wir am Nachmittag Wales, um wieder in zivilisiertere Gegenden zurückzukehren. Cheltenham in der Grafschaft Gloucestershire war das Ziel des Tages. Die Strecke, die die Teilnehmer der Sechs-tagefahrt am Sonnabend, dem letzten Tag, zurückzulegen haben, ist nur halb so lang wie die sonst üblichen Tagesetappen und führt über die sprichwörtlich guten englischen Automobilstrassen mit dem vorzüglich organisierten Verkehr. Die alte Universitätsstadt Oxford wird berührt, und in der Nähe von Henley-on-Thames findet die letzte der 31 Bergprüfungen statt. An manchem Berg dachte man vorher, dies ist der schwerste, aber von dem letzten kann man es mit Bestimmtheit sagen, trotzdem er der kürzeste ist. Die Steigung beträgt 23%, der Weg ist vollkommen] unübersichtlich wegen der überhängenden Aeste und auch wegen der Zuschauer, die beim besten Willen nicht aus der Bahn zu bekommen sind; der Boden ist unten schlüpfrig und von den dauernden Regengüssen aufgeweicht, und oben felsig. Tiefe, mit nassem Laub aus-gefüllte Risse durchkreuzen den felsigen Grund nach allen Richtungen, lenken das Vorderrad ab und bringen die Maschine zu Fall. So folgt Sturz auf Sturz. Eine Maschine wendet sich um und läuft wieder zurück. Wenn einer stürzt, ist er den folgenden im Weg und bringt sie zu Fall, Es ist ein heilloses, aufregendes Durcheinander. Nur wenige kommen unversehrt hinauf, unter ihnen die deutschen Teilnehmer L u b o w s ki und Schwarz. Publikum, Polizisten, Funktionäre und offizielle Beobachter bemühen sich, die Bahn frei zu machen und die gestrandeten Maschinen mit ihren Fahrern hinaufzuschleppen. Von allen Seitenwagen-maschinen ist es nur eine, die den Hügel ein-wandfrei nimmt, und viele, die bis jetzt strafpunktfrei waren, bekommen hier ihre ersten. Der Berg war zu schwer, um sportlich wertvoll zu sein. Man hätte besser getan, ihn aus dem Programm zu lassen. Bald war die Hauptstrasse wieder erreicht, und in flotter Fahrt ging’s endlich zurück nach London. Durch prachtvolle Parks, ein Stück am Ufer der Themse, vorbei an dem altehrwürdigen Schloss Windsor, kommen wir nach Brooklands, südwestlich von London. Eine Geschwindigkeitsprüfung auf der Brooklands-Rennbahn bildet den Abschluss der internationalen Sechstagefahrt. Wegen der grossen Zahl der Teilnehmer finden zwei Rennen statt. Die mittleren Maschinen haben 27 Runden, eine Distanz von 118,3 km zu fahren. Die beiden D-Rad-Fahrer lassen das Feld weit hinter sich. Während die Mehrzahl der Teilnehmer sich damit begnügt, den für ihre Klasse erforderlichen Durchschnitt zu fahren, gehen die beiden D-Rad-Fahrer weit darüber hinaus. Motz, dem endlich seine hohe Uebersetzung zugute kommt, fährt die schnellste Zeit des Tages und aller Klassen. Sein Durchschnittstempo beträgt 84,3 km/Std., während W e i c h e l t 83,9 km Std. fährt. Schwarz erreicht den verlangten Durchschnitt, trotzdem es für ihn schwer hält, die schwere NSU auf dem rauhen und brüchigen Zement der Brooklands-Bahn zu halten, während Lubowski mit seinem Vergaser Unglück hat und hinter der verlangten Zeit zurückbleibt. Den Prüfungsberg auf der Brooklands- Bahn nehmen die deutschen Teilnehmer alle, nur W e i c h e l t schafft es erst beim zweiten Versuch. Er verliert dadurch wieder fünf Strafpunkte, gerade soviel, dass er die goldene Medaille nicht bekommen kann. Er muss sich mit der silbernen begnügen, ebenso wie Lubowski, der durch den Vergaserdefekt im Rennen um die goldene Medaille kommt. Auch Schwarz, der NSU- Fahrer, bekommt die silberne Medaille. Immerhin ist die deutsche Mannschaft die einzige von den ausländischen Mannschaften, die durchgehalten hat. Wäre die Geschichte mit den sechs Fahrern auf ausländischen Maschinen, die in den ersten Tagen ausgesetzt haben, nicht so blamabel für Deutsch-land gewesen, so könnten wir mit diesem Ergebnis wenigstens einigermassen zufrieden sein, haben doch die wirklichen Fachleute in England, und deren gibt es eine ganze Masse, gesehen, dass wir in Deutschland auch Maschinen bauen können und dass unsere Fahrer Sportsleute sind, die unter schwierigsten Umständen durchhalten können, wenn auch der Eindruck auf die breite Oeffentlich- keit nicht allzu günstig ist, was zum Teil auch der Tagespresse zu verdanken ist. Die internationale Trophäe und die inter-nationale Silbervase sind in englischen Händen geblieben, und zwar ist es die britische Mannschaft S. Arter (James 500 ccm), Bert Kershaw (New Hudson 350 ccm) und F. Giles (A.J.S.-Seitenwagen 500 ccm), die beide Preise errungen haben. Ew.

Die Sechstagefahrt für Motorräder, die die Auto Cycle Union als grosse internationale Veranstaltung durchgeführt hat, ist ein Motorradwettbewerb, so schwer, wie wohl kaum jemals einer in grösserem Rahmen veranstaltet worden ist.

Juni 2017 - Die Kupplung und ihre Funktion

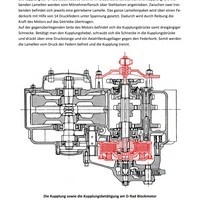

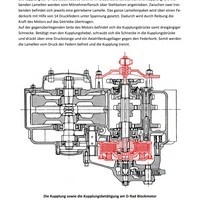

Die Kupplung und ihre Funktion Funktionsweise Die Kupplung der D-Rad Blockmodelle ist eine im Ölbad laufende Stahllamellenkupplung. Die treibenden Lamellen werden vom Mitnehmerflansch über Stehbolzen angetrieben. Zwischen zwei treibenden befindet sich jeweils eine getriebene Lamelle. Das ganze Lamellenpaket wird über einen Federkorb mit Hilfe von 14 Druckfedern unter Spannung gesetzt. Dadurch wird durch Reibung die Kraft des Motors auf das Getriebe übertragen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Motors befindet sich die Kupplungsbrücke samt dreigängiger Schnecke. Betätigt man den Kupplungshebel, schraubt sich die Schnecke in die Kupplungsbrücke und drückt über eine Druckstange und ein Axialrillenkugellager gegen den Federkorb. Somit werden die Lamellen vom Druck der Federn befreit und die Kupplung trennt. Die Kupplung sowie die Kupplungsbetätigung am D-Rad Blockmotor Zitat aus Die Motorfahrzeuge von Paul Wolfram (ca. 1929): «Die Kupplung hat dem Kraftradkonstrukteur lange Zeit Schwierigkeiten bereitet. Die Anforderungen, die an eine Kraftradkupplung gestellt werden, sind viel höher als die bei Wagenmotoren. Das hat seine Ursache erstens in der geringeren Zylinderzahl, zweitens in den kleineren zur Verfügung stehenden Baumassen und nicht zuletzt in der viel roheren Behandlung. Der Kraftradfahrer ist nicht in der Lage, die Kupplung mit demselben Feingefühl zu betätigen wie der Wagenfahrer, der eine ganz andere Körperhaltung im Fahrzeuge einnimmt. Von allen Kupplungskonstruktionen haben sich allein die Lamellenkupplungen erhalten, die verhältnismässig einfach sind und bei kleinen Abmessungen eine grosse Reibungsfläche ermöglichen. Je grösser die Reibfläche ist, umso geringer kann der Anpressdruck sein. Überwiegend werden die aussenliegenden Mehrscheibenkupplungen verwendet, die mit Kork oder Asbest belegt sind. Ihre Bedienung geschieht gewöhnlich durch einen Druckstift, der durch die hohle Getriebehauptwelle führt. ...Bei Blockkonstruktionen finden häufiger Metalllamellen Verwendung, die in einem Ölbade laufen. Im Prinzip ist die Konstruktion genau dieselbe, doch können hier mehr Lamellen untergebracht werden, weil die Abmessungen kleiner sind. Als Metall wird gewöhnlich abwechselnd Stahl und Bronze verwendet. Bei richtiger Behandlung arbeiten die Öllamellenkupplungen sehr weich und haben auch eine geringe Abnutzung.» Auf die Druckstange und das Lager wirken beim Auskuppeln dieselben Kräfte wie die 14 Kupplungsfedern auf der Gegenseite drücken. Somit ist es äusserst ratsam – abgesehen davon, dass man mit dem Handhebel nicht vollständig auskuppelt – die Kupplung am D-Rad stets erst mit dem Fuss zu betätigen. Die obengenannte «raue Behandlung» kann beim Einkuppeln durch den Handhebel minimiert werden. Die Oberfläche Die Oberflächengüte der originalen Kupplungslamellen ist sehr hoch. Hierbei liegt der Mittenrauheitswert Ra bei ca. 0.3 µm und der Rauwert Rz bei ca. 2.5 µm. Das bedeutet, dass diese Topographie vergleichbar mit einer geläppten, gehonten oder mittelmässig polierten Oberfläche ist. Wozu sind die Rillen? Ein vielbesprochenes Thema in der D-Rad Szene sind die eingestanzten Rillen in den Kupplungslamellen. Diese sind über ein Lamellenpaar viermal versetzt angeordnet und sorgten dafür, dass die Scheiben nach dem Stanzen eben sind. Die Rillen dienen des Weiteren im Betrieb einerseits zur Kühlung der Kupplungslamellen mit Hilfe des eingelagerten Öls, andererseits werden die Lamellen beim Einkuppeln geschmiert, sodass diese nicht «fressen». Von Modifikationen wie Bohrungen oder Quernuten ist dringend abzuraten, denn damit wird der Einschluss des Öls und damit die oben beschriebene Schmierung verunmöglicht. Auch ein Umbau auf moderne Beläge ist nicht ratsam, denn der Abrieb der Kupplungsbeläge wird durch das Öl im ganzen Motor verteilt und führt neben der Verschmutzung zu entsprechendem Verschleiss an allen zu schmierenden Stellen. Dazu ein Zitat aus dem Patent DE 102011120811 A1 2013.06.13, welches die Doppelkupplungen moderner Automobile beschreibt: «Bezüglich des Verfahrens wird die Reiblamelle so realisiert, dass an der Oberfläche mindestens eines Reibbereiches der Reiblamelle eine Topografie mit zu der Drehachse konzentrischen Ringen und/oder Teilringen ausgebildet wird. Hierbei ist mit dem Ausdruck «Teilring» bzw. «Teilringen» gemeint, dass die Topographie nicht unbedingt nur vollständig geschlossene Ringe aufweisen muss, sondern es sich im Wesentlichen auch um eine «Topographie» mit Teilringen handeln kann, insbesondere also um Riefen, die entweder vollständig geschlossen und damit zu einem Ring ausgebildet sind, oder auch nur entsprechend teilweise entlang des Umfangs ringförmig verlaufen.» Problem «Adhäsion» Wenn die Scheiben sehr eben und parallel sind und mit Öl in Berührung kommen, entstehen gewaltige Adhäsionskräfte. Tests ergaben, dass diese gar so hoch sind, um ausgekuppelt den Berg hoch fahren zu können! Um diesem Problem entgegen zu wirken, müssen die Lamellen eine bestimmte Biegung aufweisen. Wie die Kupplungslamellen der D-Räder gebogen waren, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. In alter, allgemeinbleibender Literatur liest man von einer tellerförmigen oder wellenartigen Biegung. Die Firma «Otto Ortlinghaus-Söhne Remscheid» hat am 13.12.1934 die «Sinuslamelle» patentieren lassen. Auch heute noch werden Lamellen auf diese Weise gebogen, um eine aktive Distanzierung zu erhalten. Ein tellerförmiges bzw. ein zweifaches Biegen reicht im D-Rad-Motor nicht aus, um den Adhäsionskräften entgegenzuwirken. Erst eine mehrfache Wellung der inneren Lamellen nach dem Prinzip von Ortlinghaus bewirken eine ausreichende Federkraft. Die äusseren Lamellen bleiben dabei eben. Im eingekuppelten Zustand bleibt die Innenlamelle plan, wodurch eine gleichmässige Belastung der Flächen gewährleistet wird. Beim Auskuppeln reissen die federnden Lamellen automatisch das Paket auseinander, sodass die Kupplung auch bei kaltem Zustand trennt. Weiter wird in einer Werbung aus dem Jahre 1938 geschrieben: «Durch die Sinusform der Innenlamellen entstehen zwischen diesen und den planen Aussenlamellen keilförmige Zwischenräume, sodass Öl zutreten kann und durch die bekannte Ölkeilwirkung die Lamellen im Leerlauf voneinander abgehoben werden und Innen- und Aussenlamellen im Leerlauf infolge des Ölfilms sich nicht berühren, sowie keine unzulässige Reibungswärme entstehen kann. oben: ausgekuppelt (Sinusform übertrieben dargestellt) unten: eingekuppelt

Die Kupplung der D-Rad Blockmodelle ist eine im Ölbad laufende Stahllamellenkupplung. Die treibenden Lamellen werden vom Mitnehmerflansch über Stehbolzen angetrieben...

Mai 2017 - 6-Tage-Fahrt Paris - Nizza vom 14. bis 19. Februar 1926

6-Tage-Fahrt Paris—Nizza vom 14. bis 19. Februar 1926. Meinen Bericht will ich erst mit meiner Ankunft in Paris am Gare du Nord beginnen; denn wenn ich an all den Aerger und die vielen Wege in Berlin bis zu meiner Abreise, auf der Bahn und an den Zollkontrollen denken müsste, würde mir die ganze Freude an allem Gesehenen und Erlebten vergehen. So stand ich also am Morgen des 13. Februars nach 24 Stunden Bahnfahrt im strömenden Regen mit meinen gerade nicht fabelhaften Sprachkenntnissen vor dem Bahnhof im Trubel des Pariser Verkehrs. Nach vielem Fragen und grossen Umwegen langte ich doch noch mit meiner Maschine im Laufe des Vormittags in der Garage der Association de France des Automobiles am anderen Ende der Stadt an, wo die Abnahme der Maschinen stattfand. Dort traf ich auch die beiden anderen deutschen Fahrer Kolmsperger-Pfarr-kirchen auf Zündapp und Lautner-Zwickau mit seiner alten Wanderer, begleitet von dem, von seiner Teilnahme an der vorjährigen Deutschlandfahrt und der Allrussischen Zuverlässigkeitsfahrt 1925 her bekannten, französischen Fahrer Sexé, der uns in kameradschaftlichster Weise während der Fahrt zur Seite stand, und auf dessen Einladung hin wir zu dieser Konkurrenz unsere Meldung abgegeben hatten. Bei der Abnahme, die sehr lange dauerte, dafür aber sehr gewissenhaft vorgenommen wurde, bildeten wir und unsere Maschinen, besonders mein D-Rad, den Mittelpunkt des Interesses der Pressevertreter und Photographen, denn wir waren doch die ersten deutschen Fahrer, die nach dem Kriege zu einer Dauerfahrt starteten. Nach Beendigung aller Formalitäten konnten wir Gelegenheit nehmen, unsere Konkurrenz zu betrachten; Frankreich hatte sein bestes Fahrer- und Maschinenmaterial an den Start gesandt, ersteres war von der 6-Tage-Winterfahrt um Paris noch im besten Training, während keiner von uns deutschen Fahrern im Winter Motorsport irgendwelcher Art getrieben hatte. Vom ersten Moment an merkten wir, dass es sich hier um eine reine Industrieveranstaltung handelte, die von den Fabriken bis zum kleinsten vorbereitet war. Auch das weitere Ausland war durch erste Schweizer und belgische Fabrikate und Fahrer vertreten. Unsere Aussichten, günstig abschneiden zu können, waren also von vornherein sehr gering, aber trotzdem liess ich den Mut nicht sinken. Mit unseren ausländischen Sportskameraden haben wir während der Dauer der Fahrt gute Freundschaft geschlossen, dagegen blieb die Verbindung mit der Fahrtleitung stets etwas gespannt, vielleicht dadurch, dass die Organisation nicht auf der gleichen Höhe stand, wie wir sie als deutsche Fahrer von hiesigen Veranstaltungen gleicher Art gewöhnt sind. Dass die Strecke nicht oder sehr wenig markiert war, lag wohl im Sinne der Fahrt, trotzdem hat sich aber keiner, von wenigen Kilometern abgesehen, von uns verfahren. Nach der Abnahme der Maschinen konnten wir dieselben, entgegen den üblichen deutschen Bestimmungen, weiter benutzen, und unter der Führung Sexés durchquerten wir Paris, erstaunt über den riesigen Autoverkehr, mit dem Berlin nicht den geringsten Vergleich aushalten würde, um am Abend noch unsere Maschinen in der Werkstatt unseres Gastgebers in Champigny zur Fahrt fertig zu machen, um dann am anderen Morgen rechtzeitig am Start zu sein, der vor den Toren von Paris in Pont de Charenton festgesetzt war. Klassenweise wurden wir im dicksten, nässenden Nebel um 7 Uhr auf die über 320 km lange Strecke des ersten Tages abgelassen. Bei jedem Start während dieser ganzen Fahrt war es eigentümlich, dass sofort im schärfsten Tempo gefahren wurde, als handle es sich um eine Geschwindigkeitskonkurrenz, bei der das Erreichen des Ziels vom Bruchteil einer Sekunde abhängig sei, und so bildete jeder Abschnitt ein Rennen für sich; manchmal herrschte am Start ein direkt lebensgefährliches Gedränge, denn jeder wollte die Spitze an sich reissen und fuhr ohne Rücksicht auf Teilnehmer und Zuschauer daraullos, selbst der dichteste Strassenverkehr bildete keinen Hinderungsgrund. Am Abend erreichten wir Dijon, nachdem wir in Troyes den üblichen Halbetappenaufenthalt hinter uns hatten und genügend Gelegenheit hatten, schlechte und gute Strassen in bunter Reihenfolge kennen zu lernen. Alle deutschen Fahrer, zu denen sich noch Noak-Berlin auf einer 500 ccm Frera gesellt hatte, der aber infolge Schwierigkeiten an der Grenze zu spät am Start erschienen war und nun aus bewundernswerter Sportbegeisterung heraus an der Fahrt ausser Konkurrenz teilnahm, waren strafpunktfrei geblieben. Die zweite Tagesetappe führte uns in das Mittelgebirge über Roanne nach St. Etienne. Die Strassen waren durchwegs gut, nur hatten wir während der ersten Fahrstunden wieder unter starkem Nebel und merkbarer Kälte zu leiden; es stellten sich auch schon die ersten Defekte, grösstenteils Reifenschäden, ein, und ich als erster deutscher Fahrer musste einem Schlauch neue Lebensgeister erwecken. Aber trotzdem blieben wir auch an diesem Tage alle von Strafpunkten verschont. Am dritten Tage starteten wir im strömenden Regen zu einer Strecke von 270 km auf Strassen, die den schlimmsten deutschen Landstrassen in nichts nachstanden, und die von einer breiigen Masse über und über bedeckt waren, in der die Maschinen nicht den geringsten Halt hatten. Schon nach 50 km Fahrt sollte ich die Tücke einer solchen Strasse kennen lernen; in einem Vorort von Lyon wurde ich von einem aus einer Seitenstrasse herauskommenden Kraftwagen angefahren, konnte aber mein Rad bei der Schlüpfrigkeit nicht mehr auffangen und stürzte mit einer gerade nicht geringen Geschwindigkeit, ohne aber sonderbarerweise körperliche Schäden davonzutragen. Aber durch die notwendige, behelfsmässige Reparatur der entstandenen Maschinendefekte — das Rad hat, trotzdem es sich mehrmals auf der Strasse überschlagen hatte, infolge des stabilen Baues im Verhältnis zu der Schwere des Sturzes auch wenig davongetragen — erreichte ich die Halbetappe Lyon mit grosser März 1926 MOTOR Seite 77 Die deutschen Teilnehmer der Fahrt Paris—Nizza; von links: Lautner (Wanderer), Frankoni u. Noak (Frera), Kolmsperger (Zündapp). dieser Fahrt die Kontrolle Avignon mit Verspätung; diese Strafpunkte sind mir sonderbarerweise von der Fahrtleitung nicht erlassen worden. Die 100 km lange Strecke nach Marseille wurde als Regelmässigkeitsprüfung gefahren, die aber keinerlei Schwierigkeiten bot. Der vorletzte Tag zeigte uns das Hinterland der Cote d’Azure mit seiner an eine Einöde erinnernden Vegetation, stundenlang sah ich nur Heide, Fels und — Staub. Nach Passieren unserer Mittagsetappe Dra-guignan näherten wir uns der Küste, die wir hinter Agay erreichten, und nun ging es über Cannes auf Nizza zu. Die Strasse war in ihrem Untergrund gut, aber sehr bergig und sehr kurvenreich, deren Gefährlichkeit durch das rücksichtsloseste Rasen entgegen- Landolf Rhode, der Verfasser des vorstehenden Berichtes und Teilnehmer der Fahrt Paris —Nizza. 1000 m; nachdem wir Monte Carlo passiert hatten, hatten wir noch eine Bergprüfung auf den 1146 m hohen Monte Agle zu fahren, der an die Fahrtechnik im Kurvenfahren die grössten Anforderungen stellte, dabei berührten wir ein ziemlich langes Stück die bekannte La Turbie-Rennstrecke. Vom Ziel aus wurden wir in geschlossener Kolonne nach Nizza zurückgeführt und unsere Maschinen zur Besichtigung in einem Park ausgestellt. Alle deutschen Fahrer hatten das Ziel erreicht, davon Kolmsperger strafpunktfrei, während Lautner und ich Strafpunkte erhalten hatten, auch Noak war angekommen und wäre sicherlich, wenn er in Konkurrenz gefahren wäre, ohne Strafpunkte im Endziel eingetroffen. Wenn wir Deutschen auch vom Glück wenig begünstigt waren und nur Kolmsperger bei der Preisverteilung die Goldene Medaille in Empfang nehmen konnte, so fand es doch allgemeine Anerkennung, dass wir vier Fahrer die Fahrt beenden konnten. Hoffen wir, dass unsere Teilnahme an der Fahrt Paris—Nizza dazu beigetragen hat, dass der sportliche Anschluss beider Länder bald erfolgen möge, und mir ist von französischen Fahrern versichert worden, dass sie gewillt sind, an deutschen internationalen Veranstaltungen teilzunehmen, sobald sie die Ausschreibungen hierzu erhalten. Verspätung nach meiner vorgeschriebenen Zeit. Nun ging es in die Berge; schmale Strassen mit sehr scharfen Kurven und starken Steigungen führten uns über die Kontrollorte Amberieux, Aix les Bains und Chambery auf, manches Mal Moorbädern gleichenden, Wegen zur Steigung des Col de la Placette und von dort durch das Tal der Isère nach Grenoble, deren, auf einem hohen Felsenplateau liegende, Festung wir schon aus weiter Ferne erblicken konnten. Kolmsperger und Noak, die beide bewundernswert fuhren, wahren ohne, Lautner und ich mit Strafpunkten angekommen. Am anderen Morgen hatte der Wettergott endlich mit uns ein Einsehen, und im schönsten Sonnenschein starteten wir zur längsten Etappe der Fahrt. In den ersten 70 km hatten wir die über 1200 m hohe Croix Haute zu erklimmen, zu der der Weg in einer endlosen Serpentinenstrasse, die mit den schwersten Alpenstrassen Oesterreichs konkurrieren könnte, emporführte; die Strasse war schlecht, dauernd tiefe Bacheinschnitte zwangen zum vorsichtigsten Fahren, besonders, da dieselben höchst selten durch Kennzeichen markiert waren. Bis zum 240 km entfernten Avignon war die Strasse nur eine Reihenfolge von Kurven und Löchern, die das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit sehr erschwerten, ausserdem setzte, je mehr wir nach Süden kamen, eine unerträgliche Staubplage ein. Wenige Kilometer vor der Halbetappe fuhr der Grimpeut-Fahrer David gegen einen Baum und verunglückte tödlich; ich erreichte durch versuchte Hilfeleistung bei diesem traurigen Zwischenfall während kommender Automobile zum Äussersten gesteigert wurde, dabei konnten wir leider von den Schönheiten der Landschaft fast gar nichts geniessen, denn alle Aufmerksamkeit musste man der Strecke widmen. Am letzten Tag Der bekannte Zündapp - Fahrer Kolmsperger, der die Sechstagefahrt Paris — Nizza strafpunktlos absolvierte und mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet wurde. waren noch 90 km zu bewältigen, aber was für 90 km! Es ist dies die schwerste Strecke, die wohl je einer von uns gefahren hat, nur Steigungen und Gefälle in dauernden Serpentinen mit Höhenunterschieden von über Steuerpflicht von bisher steuerfreien Kleinkrafträdern. Nach der vom Reichsminister der Finanzen am 29. Dezember 1925 erlassenen dritten Verordnung über Aenderung der Ausführungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz gelten als Kleinkrafträder fortan nur noch solche Krafträder, deren nach der Steuerformel berechnete Nutzleistung bei einem Aussendurchmesser der Radreifen von mehr als 40 cm 0,7 PS (bisher 0,75 PS), bei kleinerem Durchmesser 0,9 PS (bisher 1 PS) beträgt. Krafträder über dieser PS-Grenze, die bisher als steuerfreie Kleinkrafträder galten, unterliegen vom 1. März 1926 ab der Kraftfahrzeugsteuer mit 10 RM. jährlich. Die Versteuerung für Gross-Berlin erfolgt nur beim Finanzamt Börse (für Stempelsteuer), N 24, Friedrichstr. 107, Zimmer 145, werktäglich von 9 bis 1 Uhr, Sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Zur Vermeidung eines zu grossen Andrangs in den letzten Tagen des Februar werden die Steuerpflichtigen ersucht, die Versteuerung alsbald zu bewirken.

Bericht aus der Zeitschrift "MOTOR" - März 1926

April 2017 - Die Wartung des Motorrades

Allgemeiner Bericht aus den 1920er Jahren zur Pflege des Motorrades - ganz passend zum Frühlinganfang. Allzeit Gute Fahrt!

März 2017 - Die verschiedenen Fettpressen der D-Räder

Die verschiedenen Fettpressen der D-Räder D-Rad R0/4 Die Fettpresse der R0/4 stammt von der deutschen Firma «MEYREL». Bei Nichtgebrauch wird anstelle des Schlauches ein Stopfen eingeschraubt, damit das Fett nicht ausläuft. Die Kupplung wird auf den Schmiernippel gesteckt und durch Betätigung des Kugelverschlusses festgehalten. Zum Befüllen der Presse wird der untere Deckel entfernt. D-Rad R0/5, R0/6 und R9 Später wurde eine bedeutend filligranere Fettpresse von der Firma «Krama» zu den D-Rädern mitgeliefert. Sie wurde oben mit dem Logo der «Deutsche Industrie-Werke AG» versehen. Genau wie das Vorgängermodell ist auch diese Fettpresse vernickelt und wird durch Abnehmen des unteren Deckels befüllt. Der Kugelverschluss am Schlauchende wurde durch eine Schiebekupplung ersetzt. Damit das Fett nach Abnehmen des Schlauches nicht ausläuft, wurde ein Kugelrückschlagventil im unteren Deckel eingebaut. D-Rad R10 und R11 Sehr aufwändig gebaut war die Fettpresse der R10 und R11, dessen Hersteller mir nicht bekannt ist. Der Grundkörper ist innen und aussen achteckig. Aufbau und Funktionsprinzip sind gleich wie bei der «Krama»-Fettpresse. Befüllt wird sie ebenfalls von unten – klar ersichtlich daran, dass nur am unteren Deckel eine Kordelung angebracht ist. Beim abgebildeten Modell wurden alle Dichtungen sowie der Schlauch samt Schiebekupplung ersetzt bzw. neu angefertigt.

Beschreibung und Detailbilder der drei Fettpressen.

Februar 2017 - Ein Kapitel vom Weichlöten